인공지능 시대 핵심 인프라로 꼽히는 클라우드 도입이 국내에서 특히 부진한 가운데, 공공부문의 선도적 역할 부재가 주요 원인으로 지적되고 있다. 해외 주요국들이 정부 차원의 적극적 기술 투자와 공공기관의 민간 클라우드 활용 확산을 통해 시장 선점에 나선 것과 대조적인 모습이다.

미국의 경우 2010년 클라우드 우선 도입 정책을 시행해 정부기관의 선제적 클라우드 서비스 활용을 명문화했으며, 2017년에는 모든 정보화 시스템의 클라우드 전환을 의무화하는 행정명령까지 발표했다. EU는 유로 클라우드 프로젝트를 통한 체계적 확산에 나섰고, 일본 역시 총무성 주도의 가스미가세키 프로젝트로 중앙부처와 지방자치단체의 적극적 도입을 추진했다.

반면 우리나라는 2015년 세계 최초 클라우드법 제정 이후 다양한 정책적 노력을 기울였으나 주요국 대비 활용률이 여전히 미흡한 상황이다. 아시아개발은행 연구소의 2023년 보고서에 따르면 클라우드 총지출 중 공공부문 비중이 아시아태평양 11개국 중 최하위를 차지했다. 삼성SDS의 올해 조사 결과 국내 공공부문 클라우드 전환율은 45%로 나타났는데, 이는 뉴타닉스가 발표한 전세계 공공부문 전환율 85%와 큰 격차를 보인다.

행정안전부의 '2025년 행정·공공기관 클라우드컴퓨팅 수요예보'를 살펴보면 전체 정보시스템 1만6622개 중 조사 대상 1만4570개에서 클라우드 이용 예정 수요는 4893개에 불과했다. 미도입 사유로는 관련 예산 미확보가 38.3%로 가장 높았고, 비용 부담(31.7%), 보안 우려(26.1%), 업무 부담(21.4%) 순으로 나타나 현장의 보수적 인식이 여전함을 확인할 수 있다.

더욱 우려스러운 것은 정부가 AI에 5년간 100조원 투자를 통해 글로벌 3대 AI 강국 진입을 목표로 삼으면서도 그 기반이 되는 클라우드 관련 예산은 오히려 삭감하고 있다는 점이다. 행안부의 클라우드 전환 사업 예산은 2022년 1786억원에서 내년 652억원으로 크게 감소한 반면, 공공 AI 전환 예산은 2025년 96억원에서 2026년 467억원으로 386.5% 증가했다.

업계 관계자는 "클라우드 전환 없이 AI 전환을 논하는 것은 토양을 다지지 않고 씨앗부터 뿌리는 격"이라며 "AI 정부를 강조하는 정책 기조와 달리 클라우드에 대한 공공의 관심은 여전히 저조하다"고 지적했다. 배경훈 과기정통부 장관도 최근 "훌륭한 AI 기술 구현을 위해서는 주변 인프라가 중요하며, 클라우드 역량과 환경이 갖춰져야 AI 플랫폼 역량도 키울 수 있다"고 강조한 바 있다.

배순민 KT AI 퓨처랩장은 "AI 산업의 성패는 결국 데이터가 얼마나 AI 친화적으로 변화했느냐에 달려있기 때문에 클라우드 전환은 AI 사업의 필수 조건"이라며 "데이터가 클라우드에 위치해야만 접근성과 확장성이 확보되고, API를 통한 실시간 연계도 가능하다"고 설명했다.

전문가들은 공공 클라우드 전환율 제고를 위해 보다 적극적인 유인책이 필요하다고 입을 모은다. 함재춘 클라우드산업협회 사무국장은 "국가기관의 새로운 시스템 도입 시 클라우드 우선구매를 법으로 의무화하는 강력한 정책이 필요하다"고 주장했다. 업계에서는 전환 시 지원금 제공, 1-3년간 인프라 비용 지원, 기관 평가 시 가점 부여 등 실질적 혜택 확대와 함께 복잡한 조건을 완화해 단순 전환 방식으로라도 클라우드 환경 진입을 유도해야 한다고 제안하고 있다.

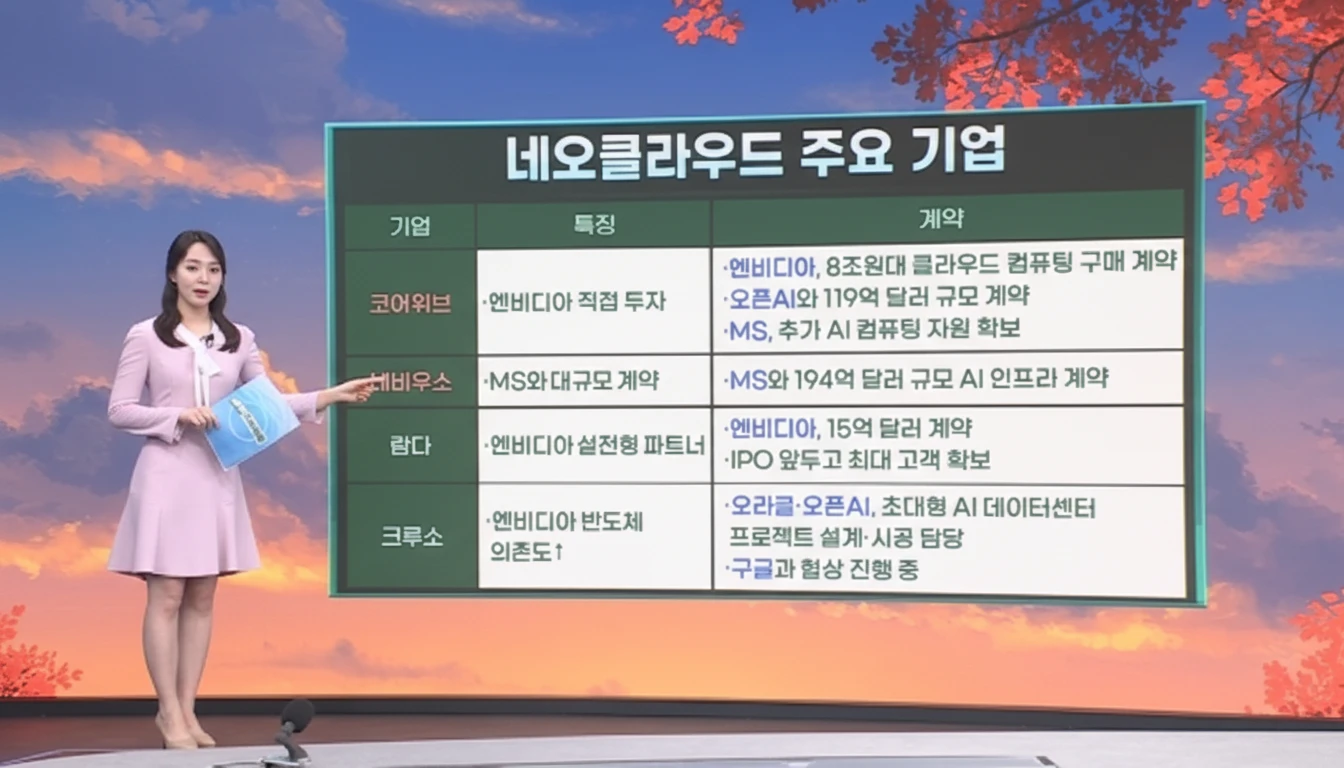

한편 글로벌 시장에서는 AI와 클라우드의 결합이 새로운 투자 기회로 부상하고 있다. 특히 AI 연산에 최적화된 GPU 인프라를 제공하는 네오클라우드 기업들이 주목받으며, 오라클, 코어위브, 구글 등이 급성장세를 보이고 있다. 국내에서도 메가존클라우드가 부산국제영화제에서 AI 기술을 적용한 미디어 제작 솔루션을 선보이고, KT클라우드가 'AI 파운드리' 전략을 통해 국산 생성형 AI 생태계 조성에 나서는 등 민간 차원의 혁신이 이어지고 있다.