전화금융사기 수법이 갈수록 교묘해지면서 이제는 명실상부한 '디지털 범죄와의 전면전'이 펼쳐지고 있다. 특히 20~30대 청년층을 겨냥한 기관사칭형 범죄가 폭증하면서 피해 양상도 심각한 수준에 이르렀다.

경찰청 통계에 따르면 올해 1월부터 8월까지 기관사칭형 전화금융사기 범죄로 인한 손실액은 6753억원에 달해 전체 피해액 8856억원의 76.2%를 기록했다. 건당 평균 손실액은 7438만원으로 작년 동기 4218만원 대비 76.3% 급등했다. 이러한 추세가 지속되면 연말까지 사상 첫 1조원 돌파는 시간 문제로 보인다.

주목할 점은 기관사칭형 범죄 피해자 중 20~30대가 52%로 절반을 넘는다는 사실이다. 기존 전화금융사기가 주로 고령층을 겨냥했던 것과는 완전히 다른 양상이다. 더욱 심각한 것은 1억원 이상 고액 피해를 보는 청년층 비중이 작년 하반기 17%에서 올해 5~7월 34%로 두 배 가까이 증가했다는 점이다.

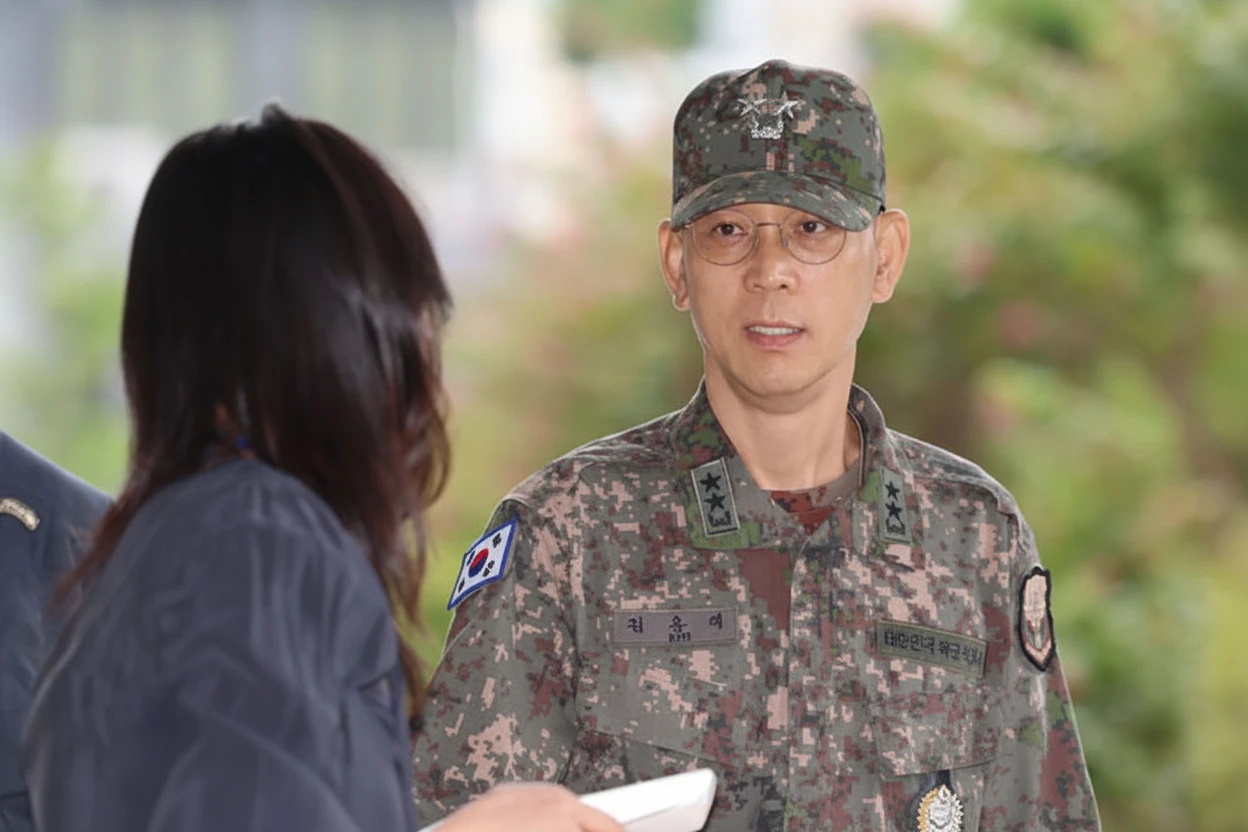

범죄 조직들은 청년층의 디지털 친화성과 비대면 금융거래 숙련도를 역이용하는 정교한 전략을 구사하고 있다. "서울중앙지검 수사관입니다. 어제 발송한 등기우편을 확인하지 않으셔서 연락드립니다"라는 식으로 접근해 특정 웹사이트 접속을 유도한다. 피해자가 개인정보를 입력하면 실명이 기재된 구속영장이나 수사서류 등 정교한 위조문서가 자동 생성되어 나타난다.

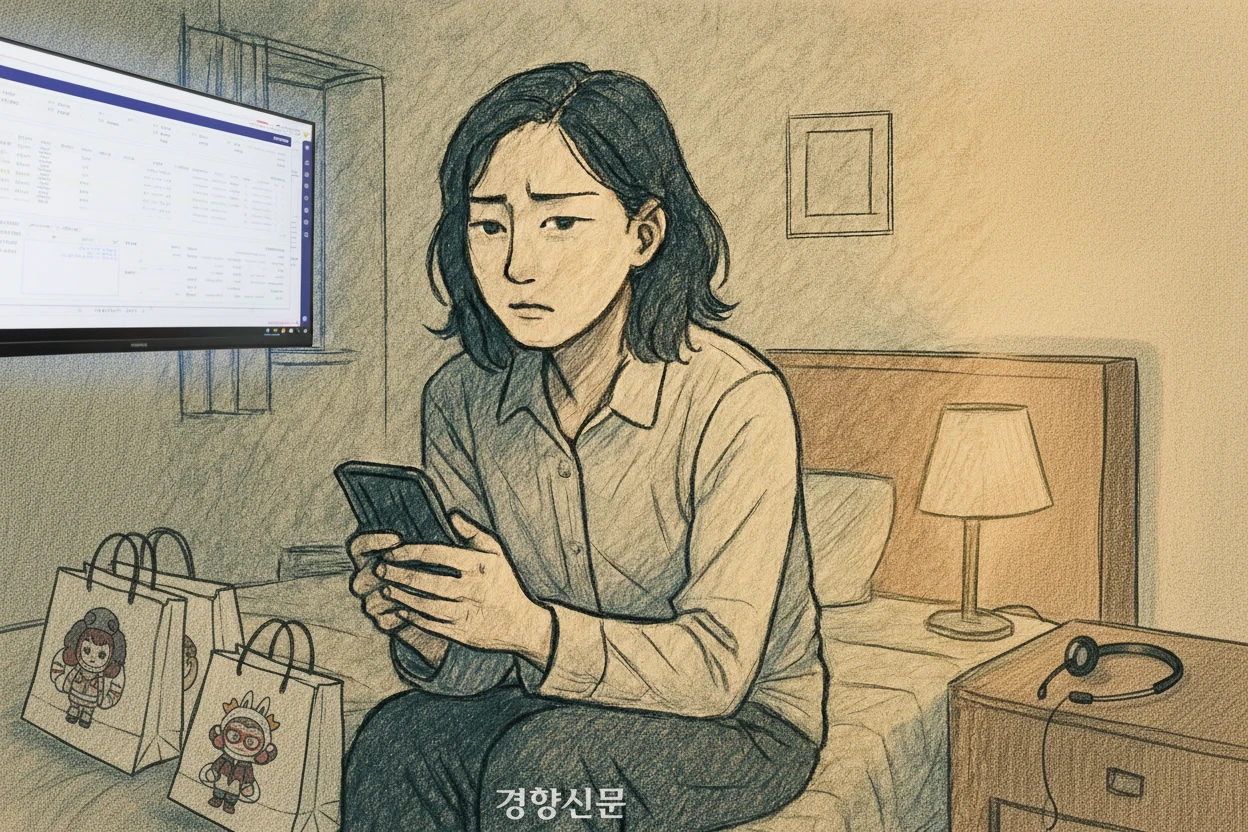

이후 범죄자들은 "보안상 필요하다"며 텔레그램이나 시그널 등 해외 메신저 사용을 강요하고, 구형 휴대폰 개통 후 악성앱 설치를 지시해 피해자를 완전히 통제한다. "원칙상 구속수사를 진행해야 하지만 특별히 임시보호관찰 조치로 배려해주겠다"며 피해자를 숙박시설로 유인하는 '셀프감금' 수법도 기승을 부리고 있다.

범행 수법은 피해자 맞춤형으로 진화하고 있다. 자영업자에게는 국세청을 사칭해 세금 체납 문제를 거론하고, 해외 거주 교민과 유학생에게는 영사관 직원을 가장해 마약 관련 사건 연루를 주장하는 식이다. 모든 수법의 핵심은 피해자를 심리적으로 압박해 판단력을 잃게 만든 뒤 외부와 차단시키는 것이다.

경찰은 이런 '고립형' 범죄 예방을 위해 전국 숙박업소에 경고 포스터 5만부를 배치했으며, 실제로 포스터를 본 투숙객들이 사기임을 깨닫고 신고하는 사례가 늘고 있다고 밝혔다. 또한 기존 25명이던 통합신고대응센터 상담인력을 54명으로 확충하고 24시간 운영체제로 전환해 응답률을 기존 40%대에서 100%까지 끌어올렸다.

하루 평균 2천여 건에 달하는 신고전화를 처리하는 상담원들은 "링크를 눌렀는데 어떻게 하느냐" "받은 전화가 정말 경찰이 맞느냐"는 절박한 문의에 대응하며 피해 확산 방지에 총력을 기울이고 있다. 한 상담원당 하루 60~70통의 전화를 처리하며, 디지털 기기 조작이 어려운 이용자의 경우 40분 이상 통화하기도 한다.

수사당국은 실제 기관에서는 웹사이트를 통한 개인정보 입력 요구나 특정 메신저 사용 지시, 별도 휴대폰 개통 등을 절대 요구하지 않는다고 강조했다. 자산 검증 목적의 금융정보 제공이나 가상화폐 환전 후 자금 이체 요구는 100% 사기라고 단언했다. 각종 기관으로부터 예상치 못한 연락을 받을 경우 반드시 주변에 상황을 알리고 해당 기관에 직접 확인할 것을 당부했다.